Warum EnAqua-Dialog?

Warum EnAqua-Dialog?

Die Produktion von grünem Wasserstoff im Rahmen der Energiewende birgt für die jeweiligen Regionen verschiedene Konfliktpotenziale. Zentral ist dabei der Konflikt um die Ressource Wasser. Obwohl Studien zeigen, dass Deutschlands Wasserressourcen insgesamt ausreichen könnten, um die benötigte Menge an Wasserstoff zu erzeugen, stellt sich die Frage, ob diese Annahme auch für wasserarme Regionen gilt, die bereits unter extremer Trockenheit und Wasserknappheit leiden. In einigen dieser Regionen könnte ein erhöhter Wasserverbrauch die ohnehin schon knappen Ressourcen weiter belasten, was zu ernsthaften ökologischen und sozialen Problemen führen könnte. Hinzu kommt, dass nicht nur die Menge des verfügbaren Wassers, sondern auch dessen Qualität relevant ist. Beiprodukte der Wasserstoffproduktion, wie salzhaltige oder organisch verunreinigte Abwässer, können negative Auswirkungen auf die Umwelt und die lokale Landwirtschaft haben. Diese Nutzungskonflikte werden bisher nicht als systemische Herausforderungen wahrgenommen und deshalb nicht ausreichend thematisiert.

Das Projekt ist mit der Aufgabe konfrontiert, diese latenten Konflikte systematisch zu identifizieren und zu entschärfen, bevor sie die regionale Akzeptanz und die praktische Umsetzung der Wasserstoffwirtschaft gefährden. Dafür soll ein innovativer Dialogprozess entwickelt werden, der die unterschiedlichen Interessen und Sorgen aller betroffenen Akteure – einschließlich der Bürger, der Industrie, der Landwirtschaft und der Kommunen – integriert. Das Ziel ist es, durch partizipative und interdisziplinäre Ansätze Lösungen zu finden, die sowohl den ökologischen als auch den sozialen Anforderungen gerecht werden und die Energiewende in den betroffenen Regionen nachhaltig und konfliktarm gestalten.

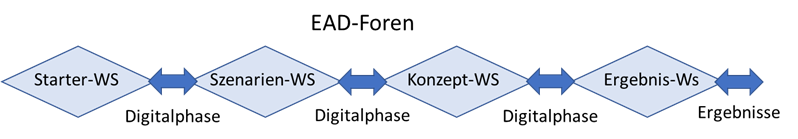

EnAqua-Dialog muss also nicht nur Wissenslücken schließen und technische Lösungen entwickeln, sondern auch soziale und politische Zielkonflikte offenlegen und adressieren. Durch den Einsatz moderner Technologien wie WebGIS-Anwendungen und strukturierter Kommunikationsprozesse soll eine praxisnahe und übertragbare Methodik entwickelt werden, die auch auf andere Regionen und Nutzungskonflikte angewendet werden kann.

EnAqua-Dialog Projektteam

EnAqua-Dialog Projektteam

Wir sind ein multidisziplinäres Konsortium von Expert:innen und Organisationen, die sich gemeinsam für eine nachhaltige und zukunftsfähige Energieversorgung einsetzen. Unser Konsortium besteht aus führenden Forschungsinstituten und Beratungsunternehmen, die ihr Fachwissen und ihre Erfahrung vereinen, um gemeinsam mit Praxispartnern innovative Quartierslösungen für die Herausforderungen der nachhaltigen Wasserwirtschaft zu entwickeln.

Frauenhofer UMSICHT

Mit sektorenübergreifenden Konzepten – beispielsweise an der Schnittstelle der Energie- und Wasserwirtschaft – entwickelt Fraunhofer UMSICHT angewandte und industrienahe Verfahrenstechnik für ein nachhaltiges Wirtschaften. In EnAqua-Dialog haben wir die wissenschaftliche Leitung des Projekts übernommen.

Frauenhofer UMSICHT

Mit sektorenübergreifenden Konzepten – beispielsweise an der Schnittstelle der Energie- und Wasserwirtschaft – entwickelt Fraunhofer UMSICHT angewandte und industrienahe Verfahrenstechnik für ein nachhaltiges Wirtschaften. In EnAqua-Dialog haben wir die wissenschaftliche Leitung des Projekts übernommen.

EPC gGmbH

EPC gGmbH entwickelt und führt innovative, angewandt-forschende Projekte im Bereich Klima & Nachhaltigkeit. Wir setzen uns für die Anpassung an den Klimawandel ein und arbeiten interdisziplinär an Lösungen, die Umwelt und Gesellschaft schützen. Dabei legen wir großen Wert auf Kommunikation, Beteiligung und den Transfer von Wissen.

EPC gGmbH

EPC gGmbH entwickelt und führt innovative, angewandt-forschende Projekte im Bereich Klima & Nachhaltigkeit. Wir setzen uns für die Anpassung an den Klimawandel ein und arbeiten interdisziplinär an Lösungen, die Umwelt und Gesellschaft schützen. Dabei legen wir großen Wert auf Kommunikation, Beteiligung und den Transfer von Wissen.

IZES GmbH

Das Arbeitsfeld Umweltpsychologie der IZES gGmbH beschäftigt sich mit den psychologischen und verhaltensbezogenen Aspekten der Energiewende. Ein Schwerpunkt ist die gesellschaftliche Akzeptanz- und Beteiligungsforschung im Kontext von erneuerbaren Energietechnologien, Wasserstoff und PtX-Anwendungen.

IZES GmbH

Das Arbeitsfeld Umweltpsychologie der IZES gGmbH beschäftigt sich mit den psychologischen und verhaltensbezogenen Aspekten der Energiewende. Ein Schwerpunkt ist die gesellschaftliche Akzeptanz- und Beteiligungsforschung im Kontext von erneuerbaren Energietechnologien, Wasserstoff und PtX-Anwendungen.

Unsere Partner

Unsere Partner

Gemeinsam mit unseren beteiligten Partnern bilden wir eine starke Gemeinschaft, die sich für eine nachhaltige und zukunftsfähige Wasserwirtschaft und Energieversorgung einsetzt. Unser Netzwerk besteht aus engagierten Partnern, die ihr Know-how und ihre Ressourcen bündeln, um gemeinsam innovative Lösungen für die Energieversorgung in ihren Regionen zu entwickeln. In enger Zusammenarbeit mit den Partnern wollen wir die Zukunftsfähigkeit ihrer Energieversorgung sicherstellen und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit der Energiewende sowie zur Wahrung der Wasserqualität leisten.

Ruhrverband

Der Ruhrverband ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen ohne Gewinnerzielungsabsichten. Sowohl bei der Abwasserreinigung für 60 Städte und Gemeinden im Einzugsgebiet von Ruhr und Lenne, als auch beim Betrieb seiner Talsperren, die die Wasserversorgung von 4,6 Millionen Menschen sicherstellen, stehen Mensch und Umwelt im Zentrum seines Handelns. Zur Erfüllung seiner Aufgaben unterhält der Ruhrverband ein System wasserwirtschaftlicher Anlagen. In den Kläranlagen des Ruhrverbands wird das Abwasser von 2,2 Mio. Menschen sowie aus gewerblichen Betrieben im Einzugsgebiet gereinigt.

Ruhrverband

Der Ruhrverband ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen ohne Gewinnerzielungsabsichten. Sowohl bei der Abwasserreinigung für 60 Städte und Gemeinden im Einzugsgebiet von Ruhr und Lenne, als auch beim Betrieb seiner Talsperren, die die Wasserversorgung von 4,6 Millionen Menschen sicherstellen, stehen Mensch und Umwelt im Zentrum seines Handelns. Zur Erfüllung seiner Aufgaben unterhält der Ruhrverband ein System wasserwirtschaftlicher Anlagen. In den Kläranlagen des Ruhrverbands wird das Abwasser von 2,2 Mio. Menschen sowie aus gewerblichen Betrieben im Einzugsgebiet gereinigt.

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) ist ein öffentlicher Wasserversorger im Nordwesten Deutschlands, gegründet 1948. Mit 15 Wasserwerken werden rund 1 Mio. Kunden mit Trinkwasser aus Grundwasser versorgt. Zusätzlich ist der OOWV für die Abwasserbehandlung von einer halben Million Menschen verantwortlich. Aufgrund der Entwicklung der Wasserstoffindustrie im Verbandsgebiet wird zukünftig eine große Zunahme des Wasserbedarfs erwartet. Diesem begegnet der OOWV mit der Nutzung alternativer Wasserressourcen, um die Grundwasserreserven zu schonen und eine Konkurrenz zur Daseinsvorsorge zu vermeiden.

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) ist ein öffentlicher Wasserversorger im Nordwesten Deutschlands, gegründet 1948. Mit 15 Wasserwerken werden rund 1 Mio. Kunden mit Trinkwasser aus Grundwasser versorgt. Zusätzlich ist der OOWV für die Abwasserbehandlung von einer halben Million Menschen verantwortlich. Aufgrund der Entwicklung der Wasserstoffindustrie im Verbandsgebiet wird zukünftig eine große Zunahme des Wasserbedarfs erwartet. Diesem begegnet der OOWV mit der Nutzung alternativer Wasserressourcen, um die Grundwasserreserven zu schonen und eine Konkurrenz zur Daseinsvorsorge zu vermeiden.

Modellregionen

Modellregionen

Im Rahmen des EnAqua-Dialogs werden zwei sehr unterschiedliche Modellregionen betrachtet, die sich insbesondere hinsichtlich der Bevölkerungsdichte, des Industrialisierungsgrades und der hydrogeologischen Rahmenbedingungen unterscheiden. Viele andere Regionen in Deutschland liegen zwischen diesen beiden Gegensätzen. Der EnAqua-Dialog zeigt, wie durch die Kombination unterschiedlicher regionaler Ausgangslagen und durch innovative Dialog- und Beteiligungsprozesse zukunftsfähige Konzepte an der Schnittstelle von Wasserwirtschaft und Wasserstofftechnologie entstehen können. Da die Versorgungsgebiete der beteiligten Wasserverbände zu groß sind, um sie im Rahmen des Projektes vollständig zu untersuchen, wurde in jeder Region ein Pilotgebiet ausgewählt.

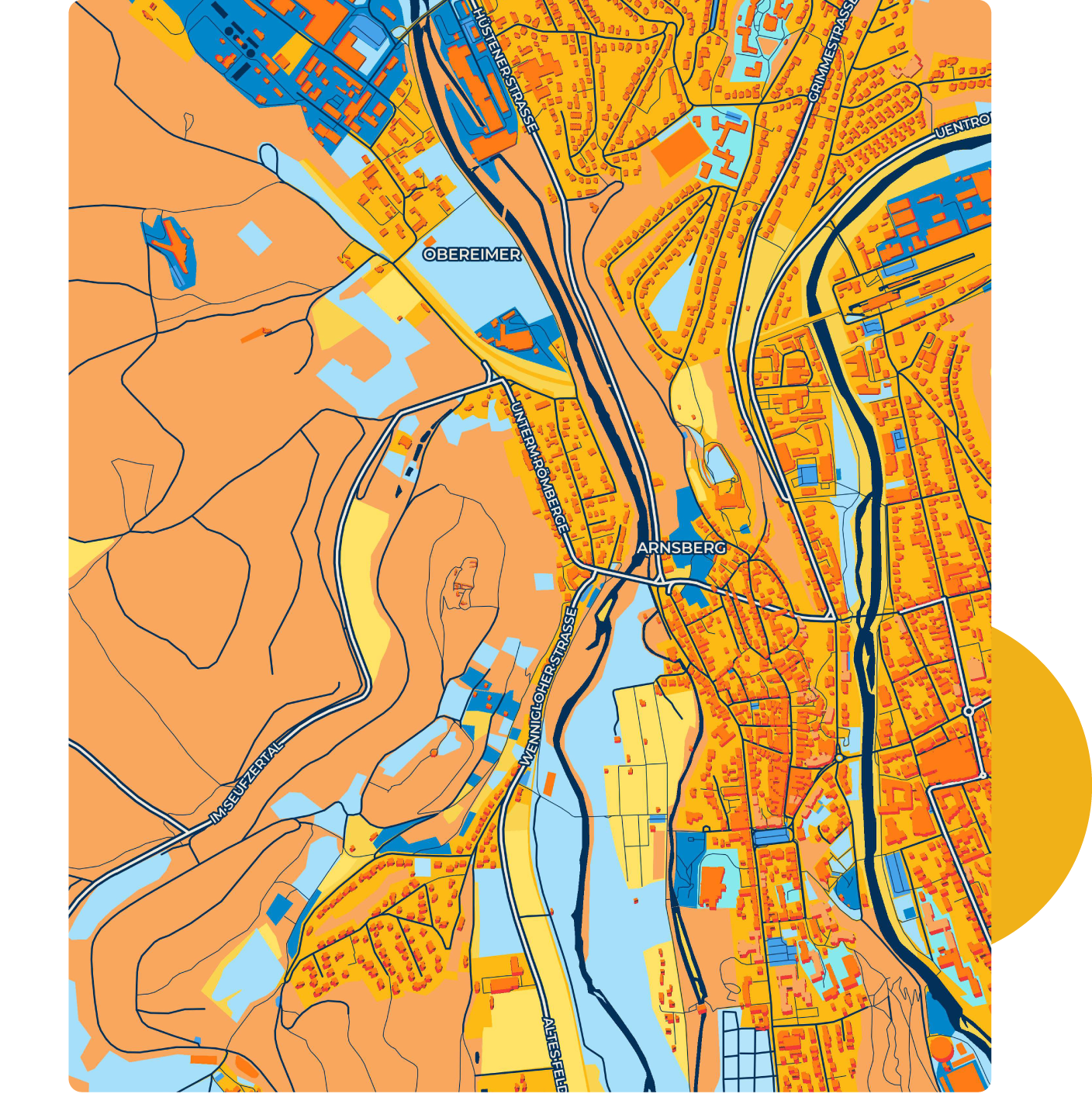

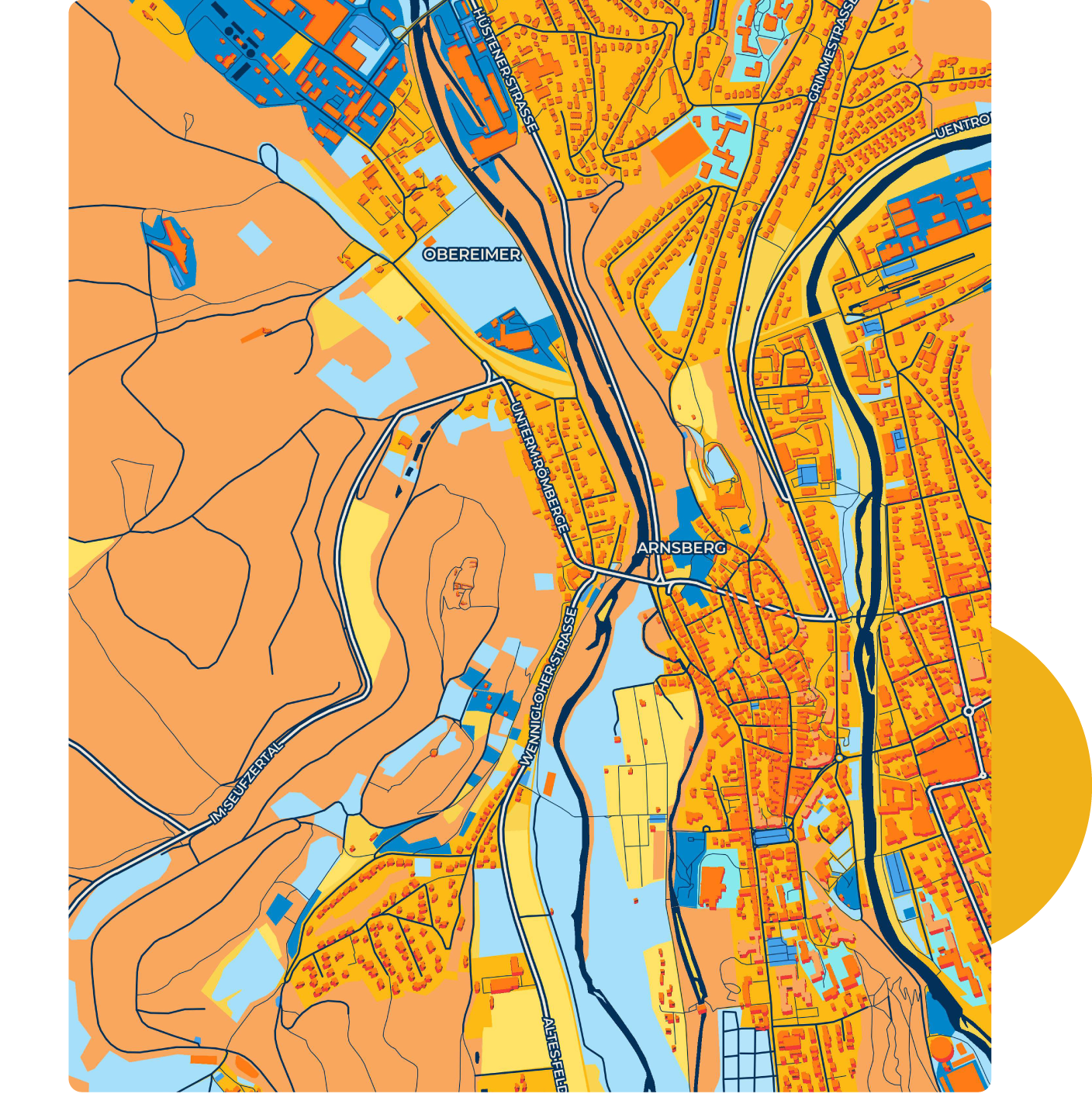

Modellregion Metropole Ruhr – Pilotraum Arnsberg

Wasserstoffpionier im Herzen des Reviers

Die Modellregion Metropole Ruhr ist geprägt von einer hohen Bevölkerungsdichte, industrieller Vielfalt und Innovationskraft. Im Einzugsgebiet des Ruhrverbands wird im Pilotraum Arnsberg der EnAqua-Dialog gezielt in konkrete Planungs- und Umsetzungsprozesse eingebunden.

Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren und bestehenden Netzwerkinitiativen werden regionale Expertise und Praxiserfahrungen frühzeitig in den Dialog integriert. So können potenzielle Nutzungskonflikte früh erkannt und praxisnahe Lösungsstrategien entwickelt werden – mit dem Ziel, Wasserverfügbarkeit und Wasserstoffentwicklung langfristig in Einklang zu bringen.

Modellregion Metropole Ruhr – Pilotraum Arnsberg

Wasserstoffpionier im Herzen des Reviers

Die Modellregion Metropole Ruhr ist geprägt von einer hohen Bevölkerungsdichte, industrieller Vielfalt und Innovationskraft. Im Einzugsgebiet des Ruhrverbands wird im Pilotraum Arnsberg der EnAqua-Dialog gezielt in konkrete Planungs- und Umsetzungsprozesse eingebunden.

Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren und bestehenden Netzwerkinitiativen werden regionale Expertise und Praxiserfahrungen frühzeitig in den Dialog integriert. So können potenzielle Nutzungskonflikte früh erkannt und praxisnahe Lösungsstrategien entwickelt werden – mit dem Ziel, Wasserverfügbarkeit und Wasserstoffentwicklung langfristig in Einklang zu bringen.

Modellregion Metropole Nordwest – Pilotraum Emden

Wasserstoff & Wasser: Ein Balanceakt

Die Modellregion Metropole Nordwest im Einzugsgebiet des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOVW) ist durch eine geringere Bevölkerungs- und Industriedichte geprägt – bei gleichzeitig besonderen hydrogeologischen Bedingungen. In Emden steht insbesondere die Nutzung von grünem Wasserstoff im Fokus, um die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen.

Im Pilotraum Emden knüpft der EnAqua-Dialog an bestehende Planungsprozesse an und baut auf bereits gesammelte Erfahrungen auf. In enger Abstimmung mit regionalen Wasser- und Energieversorgern werden technische, infrastrukturelle und kommunikative Herausforderungen zusammen gedacht. Ziel ist es, frühzeitig tragfähige Lösungen zu entwickeln, um zukünftige Nutzungskonflikte rund um die Wasserverfügbarkeit proaktiv zu vermeiden.

Modellregion Metropole Nordwest – Pilotraum Emden

Wasserstoff & Wasser: Ein Balanceakt

Die Modellregion Metropole Nordwest im Einzugsgebiet des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOVW) ist durch eine geringere Bevölkerungs- und Industriedichte geprägt – bei gleichzeitig besonderen hydrogeologischen Bedingungen. In Emden steht insbesondere die Nutzung von grünem Wasserstoff im Fokus, um die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen.

Im Pilotraum Emden knüpft der EnAqua-Dialog an bestehende Planungsprozesse an und baut auf bereits gesammelte Erfahrungen auf. In enger Abstimmung mit regionalen Wasser- und Energieversorgern werden technische, infrastrukturelle und kommunikative Herausforderungen zusammen gedacht. Ziel ist es, frühzeitig tragfähige Lösungen zu entwickeln, um zukünftige Nutzungskonflikte rund um die Wasserverfügbarkeit proaktiv zu vermeiden.